Sur les eaux du Cydnus, Cléopâtre surgit dans un éclat de lumière et de parfums, une apparition qui traverse les siècles. Ce n’est pas seulement la reine d’Egypte que Mustapha Fahmi évoque dans son ouvrage. Il célèbre une figure vivante et intemporelle qui questionne notre rapport au pouvoir, à l’éthique et à l’art de vivre.

Sur les eaux du Cydnus, Cléopâtre surgit dans un éclat de lumière et de parfums, une apparition qui traverse les siècles. Ce n’est pas seulement la reine d’Egypte que Mustapha Fahmi évoque dans son ouvrage. Il célèbre une figure vivante et intemporelle qui questionne notre rapport au pouvoir, à l’éthique et à l’art de vivre.

Sur les eaux du Cydnus, Cléopâtre surgit dans un éclat de lumière et de parfums, une apparition qui traverse les siècles. Ce n’est pas seulement la reine d’Egypte que Mustapha Fahmi évoque dans son ouvrage. Il célèbre une figure vivante et intemporelle qui questionne notre rapport au pouvoir, à l’éthique et à l’art de vivre.

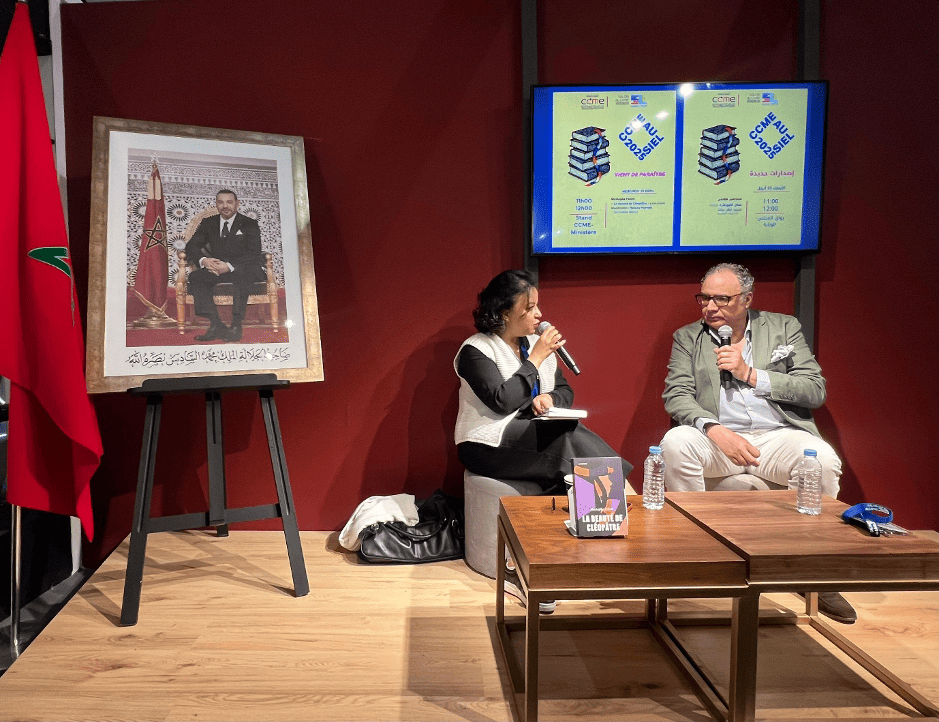

Dans La beauté de Cléopâtre, Mustapha Fahmi ne décrit pas uniquement une reine, il s’intéresse aux effets qu’elle a produits sur tous ceux qui l’ont croisée. Beauté, force, caractère et détermination. Ces quatre mots définissent Cléopâtre et toutes ces femmes ayant marqué l’auteur. “J’ai toujours été entouré de dames intelligentes qui n’ont pas fait d’école”, confie-t-il, rendant ainsi hommage à cette intelligence féminine qui n’a pas forcément été façonnée au sein des universités. Pour Mustapha Fahmi, Cléopâtre est le prisme à travers lequel on observe la complexité humaine. Elle reflète la grandeur, la vulnérabilité et la quête de sens.

Lors de sa première rencontre avec Marc Antoine, la reine a été entourée de musique et de parfums. Mustapha Fahmi lit cette scène comme un manifeste esthétique. Il ne s’agit pas d’une simple parade ; c’est la vie qui se met en scène comme une œuvre d’art.

Shakespeare, son fil rouge depuis plus de 25 ans d’enseignement, sert ici de boussole. “Pour moi, Shakespeare est plus qu’une spécialité, c’est un guide”, dit Fahmi. Lorsqu’il se confronte à un dilemme, il se demande : “que penserait Shakespeare de cela ?”. Cette démarche humanise le savoir, le rend praticable et presque spirituel.